2010年05月24日

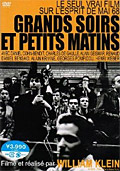

革命の夜、いつもの朝

監督:ウィリアム・クライン/1968年/フランス

1968年のパリで起きた反体制運動(五月革命)のドキュメンタリー映画。

1968年のパリで起きた反体制運動(五月革命)のドキュメンタリー映画。

最近のドキュメンタリー映画は、ドキュメンタリーと言いつつ撮り方が恣意的だったり、インタビューなどによって演出が加えられるなど、視聴者にわかりやすいコンテクストが提示されることが多い。しかし、この映画はほんとそのまま。映像を淡々と繋げましたって感じだった。そんなわけだから、最初のほうは、映っているシーンがどういう状況なのかもわからないまま見ていた。途中でWikipediaなどの力を借りて、少しくらいは理解することができたが、最後までぼんやりした印象は消えなかった。

この運動は日本の全共闘運動ともリンクしており、1968年という年は日本でも重要な年として位置づけられている。僕も小阪修平『 思想としての全共闘世代 』やスガ秀実『 1968年 』などを読んで、日本の1968年についてはその輪郭をなぞってはいるものの、この映画の雰囲気は日本の全共闘運動とは少し違った雰囲気を持っていて、そこにちょっと戸惑った。

まぁ、雰囲気が違うのなんて当たり前なんだけど、パリが大混乱に陥っているわりにはみんな淡々としている。逆を言えば、当時の日本の全共闘運動がセカイ系的というか、自閉的に芝居がかった運動を展開していたとも言えるかもしれない。また、運動を主導しているのは学生ながら、老若男女を問わず様々な世代の人の声がおさめられており、日本の全共闘運動よりも運動と生活が近い場所にあるようなシーンが数多く見られた。

結果的には、政府がそれなりに要求を飲んで事態が収拾したらしい。ただし、ドキュメンタリーの中で学生や労働者達が熱く語っていた「革命」については、何一つ起こることなく終わる。革命の未達成という点は日本と同じだ。だから最終的にはぐだぐだになってフェードアウトしていった印象だけが共有されていると思うが、それでも今の状況と比べたとき、当時は少なくとも今より「熱狂」みたいなものがあったと思えるし、その点に関しては正直うらやましい。

今は、そういう熱狂が暴走を招くとして、関係の調整みたいなことばかりに主眼が置かれている気がする。それは大変結構なことだが、そういう調整能力(コミュニケーション能力と言い換えてもいいかもしれない)ばかりを前面に押し出したところで、当時の熱狂だったり謎のモチベーションみたいなものは涌いてこないのではないか。あの根拠なき熱狂は、今はもうニコ生や2ちゃんねるでしか体感できないのかもしれない…。

Posted by Syun Osawa at 00:29